Bruxelles – Domenica prossima (23 febbraio) si terranno le elezioni legislative in Germania. Si tratta di un importante appuntamento elettorale non solo per la prima economia europea ma per tutta l’Ue e per l’intero Vecchio continente, Ucraina inclusa. Nei prossimi giorni pubblicheremo un aggiornamento sui sondaggi e sui trend dei vari partiti alla vigilia del voto. Qui vi proponiamo una panoramica sui principali temi del dibattito pubblico e della campagna elettorale, per capire cosa preoccupa i tedeschi e cosa li motiverà a recarsi alle urne.

Migrazione e sicurezza

Negli ultimi mesi, il tema dell’immigrazione è schizzato in cima ai pensieri degli elettori. Dopo una serie di attacchi terroristici mortali (tre dallo scorso dicembre, a Magdeburgo, Aschaffenburg e Monaco), molti attori politici ne hanno fatto una questione di sicurezza. Su questo argomento, le posizioni di tutti i partiti si sono irrigidite.

I cristiano-democratici dell’Unione – composta dalla Cdu, guidata da Friedrich Merz, e dal suo partito gemello bavarese, la Csu di Markus Söder – vogliono una stretta sull’immigrazione clandestina che passa anche per un inasprimento della politica d’asilo e per il rafforzamento dei controlli ai confini nazionali. Hanno tentato di far approvare al Bundestag una serie di misure restrittive sul tema giocando di sponda con l’ultradestra di AfD, ma alla fine hanno fallito. L’Union è favorevole all’espansione della rete di videosorveglianza negli spazi pubblici e all’introduzione di sistemi di riconoscimento facciale (ad esempio nelle stazioni e negli aeroporti).

I socialdemocratici dell’Spd, il partito del cancelliere uscente Olaf Scholz, hanno promesso di accelerare le procedure di asilo per i rifugiati e di lavorare ad accordi globali per incentivare l’immigrazione economica e facilitare i rimpatri di chi non ha diritto alla protezione internazionale in Germania.

Una posizione simile è quella dei Verdi. Da un lato, gli ambientalisti si impegnano a difendere il diritto all’asilo e a onorare gli impegni di Berlino in base al diritto comunitario e internazionale. Dall’altro, si oppongono ai rimpatri verso zone di guerra o di crisi, così come sono contrari all’esternalizzazione delle procedure d’asilo nei Paesi extra-Ue (come tentato dall’Italia coi Cpr in Albania).

Per la destra nativista e xenofoba dell’AfD, guidata da Alice Weidel e Tino Chrupalla, andrebbero re-introdotti controlli permanenti alle frontiere tedesche (in aperta contravvenzione alle regole di Schengen) e legalizzati i respingimenti (in violazione al diritto internazionale). In termini di sicurezza, è favorevole alla detenzione preventiva ma è contraria ad una videosorveglianza estensiva nei luoghi pubblici.

I liberal-conservatori dell’Fdp osteggiano la sorveglianza nei luoghi pubblici così come in rete e sulle piattaforme sociali, mentre sono d’accordo con un giro di vite sull’immigrazione clandestina.

La sinistra radicale di Die Linke propone una riforma profonda della gestione statale dei flussi migratori, creando tra le altre cose un ministero dedicato. Liberalizzazione della politica dei visti, fondo per le municipalità “accoglienti”, revisione della legge sulla cittadinanza (anche con l’introduzione dello ius soli), stop ai rimpatri e legalizzazione degli irregolari sono alcune delle proposte in tema migrazione.

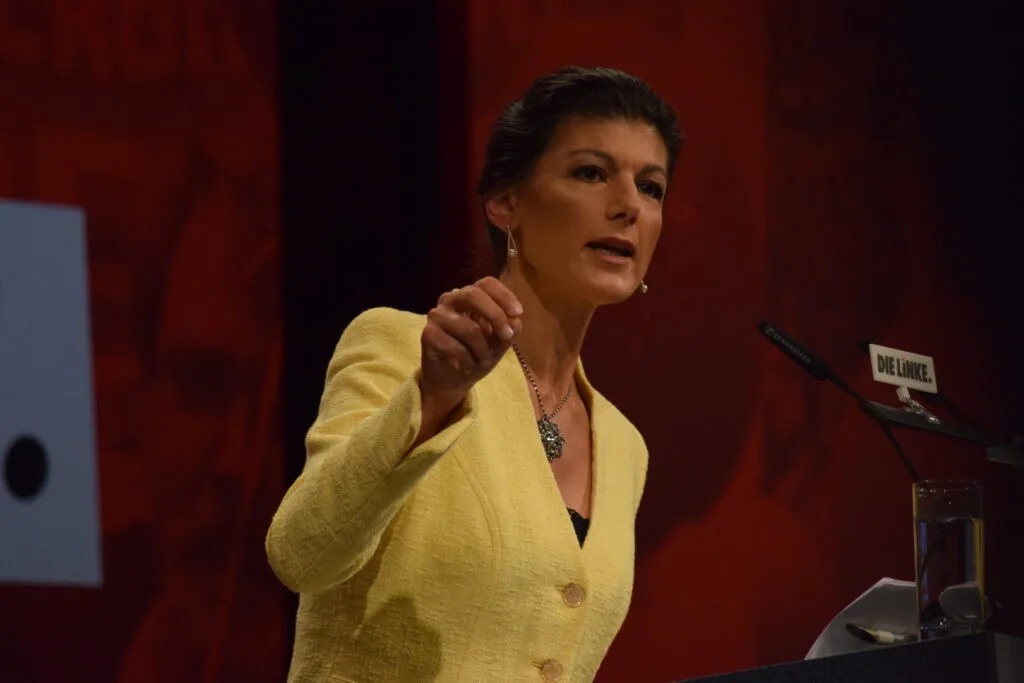

I rossobruni del Bsw, l’alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (astro nascente della cosiddetta “sinistra conservatrice” tedesca, fuoriuscita proprio dalla Linke), adottano invece una posizione più sciovinista, non distante da quella dell’AfD.

Economia e costo della vita

L’altro tema principale della campagna elettorale è lo stato (in rapido deterioramento) dell’economia nazionale, che da oltre due anni si trova in recessione. Le imprese sono sul piede di guerra, chiedendo un abbassamento delle imposte e una riduzione sia dei costi energetici sia di quelli burocratici, mentre nel Paese aumenta la disoccupazione e calano gli investimenti esteri.

Il modello commerciale della Germania, che le aveva assicurato un solido successo negli ultimi decenni, era basato sull’importazione di materie prime ed energia a basso costo e sull’esportazione di prodotti di valore trasformati dall’industria, da cui dipende circa un quarto del Pil. Ma la congiuntura negativa degli ultimi anni (dalla sospensione degli scambi internazionali durante il Covid-19 alla crisi energetica e la spirale inflazionistica seguite alla deflagrazione del confitto in Ucraina) hanno reso insostenibile il sistema. Ad aggravare la situazione ci sono i dazi commerciali minacciati da Donald Trump.

Tutto questo si è tradotto in un generalizzato aumento del costo della vita, di cui soffrono in particolar modo le giovani generazioni. Che infatti stanno abbandonando i partiti tradizionali e guardando con rinnovata attenzione alle formazioni percepite come anti-sistema, a partire dall’AfD e dalla Linke.

La spina dorsale della forza economica tedesca, l’industria automobilistica, è in crisi nera da tempo (come tutto il comparto automotive del Vecchio continente). Dopo essere stato storicamente il volano della crescita, sta ora trascinando nel dirupo l’intero Paese, mentre la concorrenza cinese inonda il mercato europeo con veicoli elettrici di buona qualità e dal costo di produzione incomparabilmente inferiore grazie ai generosi sussidi statali.

Le aziende tedesche, al contrario, hanno dovuto sostenere negli ultimi anni ingenti costi per l’elettrificazione. Motivo per il quale una buona parte di loro è contraria alla paventata marcia indietro sullo stop al motore endotermico nel 2035 (voluta dalla Cdu/Csu, dall’AfD e dal Bsw ma osteggiata da Spd, Verdi e Sinistra), poiché farebbe saltare la loro pianificazione a medio-lungo termine.

Merz è intenzionato a spezzare la dipendenza dalla Repubblica popolare, disincentivando tra le altre cose le case automobilistiche tedesche dall’investire e delocalizzare nel Paese asiatico (escludendo nuovi salvataggi con soldi pubblici). Allo stesso tempo, la Cdu vuole abbassare le tasse sulle imprese e ridurre i costi dell’energia. Tra le proposte dell’Spd ci sono una nuova fase di investimenti pubblici, incluso nelle aree rurali tradizionalmente a vocazione industriale.

Finanze pubbliche

Uno dei compiti più ingrati per il nuovo governo tedesco sarà poi quello di colmare il buco di bilancio da circa 25 miliardi di euro nelle casse statali, all’origine del collasso della “coalizione semaforo” di Scholz che ha lasciato la Germania senza una finanziaria per l’anno corrente.

Il problema è che la Costituzione tedesca sancisce il principio della parità di bilancio, il che impone di fatto un tetto al debito che Berlino può assumere annualmente, fissando il limite di prestiti allo 0,35 per cento del Pil (salvo emergenze). Ma con l’aumento vertiginoso delle spese per la difesa e per le transizioni verde e digitale, le entrate derivanti dall’imposizione fiscale non bastano più a coprire le spese.

L’Unione e l’Fdp considerano inviolabile la sacralità del freno al debito pubblico. Merz mira a ridurre i sussidi e a ridimensionare la burocrazia, rivedendo peraltro la spesa sociale riducendo contemporaneamente l’imposta sul reddito. Non parla di tagliare le pensioni ma prevede un piano di incentivi per chi volesse continuare a lavorare oltre l’età pensionabile. Ma anche queste proposte, secondo varie stime, costerebbero almeno 90 miliardi.

Al contrario, Spd e Grünen spingono per una riforma delle disposizioni costituzionali per “modernizzare” le regole sulla spesa statale. In un inedito storico, la riforma dei vincoli di bilancio sembrerebbe addirittura supportata dalla maggioranza assoluta degli elettori tedeschi.

I socialdemocratici non sono intenzionati a riformare il sistema pensionistico, ma vorrebbero aumentare il salario minimo e introdurre una patrimoniale per i super-ricchi, come anche i Verdi. Tra le proposte degli ecologisti ci sono nuovi sussidi per le auto elettriche e un “fondo per i cittadini” che garantisca le pensioni. Tasse per la fascia più ricca della popolazione sono un cavallo di battaglia anche per la Linke, che chiede inoltre una tassa di successione sulle maxi-eredità oltre ad aumenti di salari minimi e pensioni.

Per Scholz, costringersi a rispettare un tetto del 60 per cento sul Pil è controproducente, visto che tutte le economie G7 sforano già il 100 per cento. Il cancelliere ha inoltre aperto ad una revisione dei vincoli comunitari di bilancio, appoggiando lo scorporo degli investimenti in difesa dal conteggio del rapporto deficit/Pil per avvicinarsi agli obiettivi di spesa Nato (attualmente al 2 per cento, ma destinati ad aumentare nel futuro prossimo).

L’Fdp, come la Cdu, chiede una revisione del sistema pensionistico, un alleggerimento dell’onere fiscale per le imprese e uno snellimento dell’impalcatura burocratica. La spesa sociale, dicono, andrebbe riorientata dai sussidi all’occupazione verso gli incentivi all’assunzione. Quanto alla sicurezza sociale, l’AfD spinge perché i cittadini stranieri possano averne diritto solo dopo aver lavorato in Germania per un minimo di 10 anni.

Ucraina e difesa

Le finanze pubbliche tedesche sono state messe sotto pressione anche dall’aumento delle spese per la difesa, segno distintivo di questa fase storica. Poco dopo l’invasione russa del febbraio 2022, il Bundestag ha approvato l’introduzione di un fondo speciale da 100 miliardi (finanziati a prestito) per modernizzare l’esercito tedesco (Bundeswehr) e da cui attingere anche per fornire aiuti militari all’Ucraina.

Nel 2024, il fondo monstre ha iniettato 20 miliardi nel bilancio per la difesa, facendolo lievitare fino a circa 72 miliardi (cifra che sale a oltre 90 miliardi contando anche gli aiuti per Kiev). In questo modo, Berlino ha centrato per la prima volta il target del 2 per cento deciso dall’Alleanza, ma per mantenerlo servirebbero quasi 30 miliardi aggiuntivi all’anno.

Portare la spesa per la difesa ad una percentuale persino maggiore del Pil (con investimenti annui dell’ordine di 80 miliardi) è un obiettivo della Cdu/Csu, che si dice favorevole a continuare il supporto all’Ucraina. In effetti, l’aumento delle spese militari e il mantenimento del supporto alla resistenza di Kiev sono punti in comune anche con Spd e Verdi. Il candidato di punta dei Grünen, il vicecancelliere uscente Robert Habeck, dice di voler destinare alla difesa il 3,5 per cento del Pil, raccogliendo le risorse necessarie tramite prestiti. Sul fronte del “no” all’invio di armi nell’ex repubblica sovietica si collocano invece la Linke, l’AfD e il Bsw.

Relazioni esterne

Se la maggior parte delle forze politiche tedesche non mette in discussione la collocazione euro-atlantica della Germania (al netto dell’imprevedibilità del presidente Trump), diverse critiche in merito arrivano dagli estremi opposti dello spettro. L’AfD vorrebbe abbandonare sia l’Ue sia la moneta unica, mentre la Linke e il Bsw sono profondamente critici verso il ruolo di Berlino nella Nato. L’ultradestra di Weidel e Chrupalla spinge per un riavvicinamento con Mosca e l’abbandono delle sanzioni, così come i rossobruni di Wagenknecht. Tutte e tre queste formazioni condividono una piattaforma di marcato anti-americanismo.

L’Union rimane continuamente pro-Israele (pur dichiarandosi favorevole alla soluzione dei due Stati), mentre inquadra le relazioni con Pechino nella cornice di una “concorrenza sistemica“: mantenimento di stretti legami economici ma riduzione delle dipendenze strategiche. Un approccio simile alla Cina è rivendicato anche dall’Spd.

Clima ed ambiente

Quello della transizione ecologica è diventato un tema piuttosto controverso in Germania. Da un lato, i provvedimenti adottati dal governo uscente (tra cui spiccano le norme sulle pompe di calore, volute proprio da Habeck) hanno provocato una forte reazione pubblica, sia da parte delle imprese sia dalle fasce meno protette della popolazione.

Dall’altro, la necessità di rispondere all’aggressione russa dell’Ucraina (soprattutto dopo che la Corte costituzionale ha aperto un buco da 60 miliardi nel bilancio statale) ha fatto scendere gli obiettivi climatici nella scala delle priorità. Gli stessi Grünen hanno abbassato il tiro rispetto alle richieste massimaliste con cui avevano portato a casa un ottimo risultato alle elezioni del 2021.

Merz chiama le turbine eoliche una “spina nel fianco”, mentre la Cdu/Csu punta sul nucleare anche se la ricerca è ferma da decenni e la produzione elettrica da rinnovabili (solare ed eolico) ha rappresentato oltre la metà del totale nel 2024. L’ultimo impianto atomico tedesco è stato disattivato nel 2023, in base alle decisioni prese dall’ultima cancelliera cristiano-democratica, Angela Merkel. Nei piani dell’Union non figura la riduzione delle emissioni di gas serra del 65 per cento entro il 2030.

Pure Scholz si è detto favorevole all’aumento degli import di petrolio e gnl dagli Stati Uniti per abbattere i costi dell’energia in impennata. Dal canto suo, l’AfD nega la causa umana dei cambiamenti climatici, sostiene la creazione di nuove centrali a carbone e di nuovi impianti nucleari e mira a riprendere l’importazione del gas naturale russo.

![Da sinistra: il primo ministro polacco, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa tenuta al termine del vertice informale dei leader Ue per discutere di difesa [Bruxelles, 3 febbraio 2025]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/02/euco-250203-350x250.png)