Bruxelles – ‘La montagna è finita‘. È un ritornello, che gira da decenni tra le persone dell’Appennino del Centro Italia. È quasi un intercalare che spiega tutto: poche parole che racchiudono il prima e il dopo delle ore 3.36 del 24 agosto 2016, quando la prima scossa di una sequenza sismica che si è protratta fino al gennaio 2017 distrusse vite, paesi e montagne e, poi, accelerò spopolamento ed emigrazioni già in atto dal secondo dopo guerra. Il bilancio: 299 morti (più 4 per cause indirette), centinaia di feriti e oltre 40 mila sfollati. Per questo motivo ‘La Montagna è finita’ è diventato il titolo di uno spettacolo teatrale che gira da dicembre nei palchi del Belgio, creato e messo in scena da Edoardo Ripani, regista e performer teatrale marchigiano emigrato in Belgio che, dopo essersi formato come attore nella sua regione d’origine, nel 2018 ha conseguito il Master in regia teatrale presso il RITCS – School of Arts di Bruxelles.

“L’urgenza di raccontare quel territorio c’era già prima del terremoto. Circa 8 anni fa volevo fare uno spettacolo che parlasse delle comunità dell’Appennino e delle ragioni del loro spopolamento. Poi il terremoto è stato un elemento talmente sconvolgente che era impossibile non parlarne ed è diventato centrale. Ma il terremoto è, da un lato, è una metafora di quanto vissuto da queste comunità negli ultimi 80 anni e, dall’altro, è un fenomeno acceleratore di determinati processi di spopolamento socioeconomici che erano già in atto”, spiega Ripani. Inoltre, “i fenomeni di spopolamento delle aree interne e rurali non interessano solo il nostro Paese ma anche altre regioni, in tutto il continente europeo. C’era quindi una volontà di trattare un fenomeno particolare che diventasse universale”, precisa.

“Il titolo – La montagna è finita – nasce da una sorta di ritornello, una frase che tante persone mi hanno ripetuto nei vari incontri che ho fatto in montagna. Ed era una frase ricorrente anche prima del terremoto, anche perché la maggior parte delle persone che sono rimaste a vivere lì erano di una certa età e quindi avevano il ricordo di una montagna che non c’è più, quella di 50-60-70 anni fa. Ed è anche una nostalgia sterile, perché è chiaro che non tornerà più”. Il legame con il territorio e il suo abbandono: sono due punti opposti e centrali dello spettacolo teatrale e partono da molto lontano. “Il fenomeno dello spopolamento ha a che fare con il boom socioeconomico del secondo dopo guerra. Nell’Appennino centrale il grosso dell’industrializzazione è avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale”, dando alle persone “la possibilità di andarsene, alla ricerca del lavoro nelle fabbriche e nelle città: a Roma, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Teramo. O anche più lontano, verso la Germania, il Belgio, la Svizzera, la Francia e addirittura fuori Europa verso Australia, Brasile e Argentina”. Ma lasciare la montagna sembra normale, perché “è chiaro che tuttora oggi vivere in Appennino significa vivere in condizioni estreme, di difficoltà”, ma “poi il terremoto ha amplificato tutto ciò se parliamo di infrastruttura, di mancanza di possibilità lavorative e produttive. Ed è altrettanto chiaro che tutto ciò si ripercuote nell’immaginario: le persone fanno grande difficoltà a immaginare il futuro. Anche se credo che sia una cosa molto comune, oggi, pure al di fuori di quei territori”.

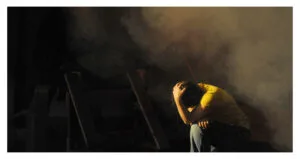

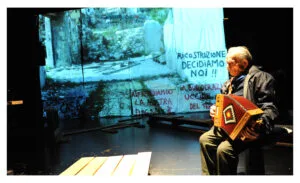

Insieme alla rabbia e al senso d’abbandono dalla politica, lo spettacolo affronta lo spaesamento che le persone provano davanti a un cambiamento tanto repentino e totalizzante. E lo fa attraverso la musica dell’organetto suonato da un novantatreenne emigrato dalle Marche nelle miniere belghe, le immagini, i ricordi personali, la poesia, tra cui quella di Pasolini, e la pasta, uno dei simboli dell’italianità che diventa metafora di tradimento. Un mix di suoni e parole “per provare a capire come possiamo immaginare ancora un futuro e che tipo di futuro. Cerchiamo di offrire delle possibilità, delle scintille di speranza possibili. Consapevoli del fatto che si fa fatica, perché il sentimento di abbandono che le persone vivono costantemente da parte della politica è reale. A prescindere da forme magari populiste o demagogiche di presunta vicinanza alla popolazione: poi nella concretezza, l’abbandono è reale”, evidenzia Ripani.

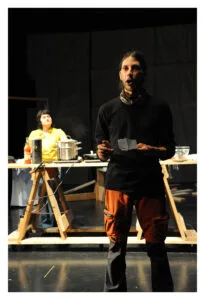

“In scena siamo in quattro: tre fisicamente e, poi, c’è una quarta persona, Ermelindo, che purtroppo non è più con noi fisicamente, ma è presente con la sua musica e le sue parole. Gli attori sono, dunque, Ermelindo Bruni, Monia Fontana, Diego Quattrociocchi. Tutte figure dell’Appennino che ho incontrato durante la ricerca e la preparazione dello spettacolo. Non sono professionisti, ma sono in scena come veri attori e portano il loro vissuto. Diego viene da Pretare, una frazione di Arquata del Tronto (AP), e quando l’ho conosciuto si trovava in un albergo sulla costa, come tutti gli altri sfollati dal terremoto. Monia, vivendo ad Ascoli Piceno, non aveva questa situazione, ma aveva tutti i suoi familiari a Spelonga che è un’altra frazione di Arquata. Li ho conosciuti a San Benedetto del Tronto in quel periodo, abbiamo parlato molto, siamo diventati amici e coinvolgerli in scena è stato naturale. Monia aveva già un po’ di esperienza come attrice in alcuni gruppi amatoriali a Spelonga, per Diego era la prima volta però aveva altre esperienze artistiche come scrittore e musicista. Li ho coinvolti con molto piacere e sono davvero contento di aver fatto questo lavoro insieme”, racconta Ripani. “Poi è arrivato Ermelindo, un paio di anni fa. Era un immigrato in Belgio da Roccafluvione (AP), un altro Comune della montagna. Emigrò nel 1953 in Belgio per lavorare in miniera. Ha vissuto tutta la sua vita in Belgio, prima in miniera e poi con un negozio di sanitari. Era un musicante, a Roccafluvione suonava l’organetto, e ha ripreso in mano lo strumento durante il Covid, per non annoiarsi. Gli ho chiesto di venire in scena con noi e di suonare e da lì è venuta fuori anche la sua storia importante di migrante, ed è una storia importante. A 93 anni ha debuttato con noi in scena, ma purtroppo a dicembre scorso ci ha lasciati. Le loro sono storie del territorio e di resistenza“, dice.

Molte persone, “dopo otto anni, si trovano ancora a vivere nelle casette Sae (Soluzioni abitative d’emergenza, ndr), dopo aver vissuto in albergo, in attesa che gli venga ricostruita casa. E Diego è tra quelli che stanno ancora aspettando. La sua è una storia di resistenza perché è uno dei pochi giovani che ha deciso di rimanere lì, per amore del territorio e della montagna, per quanto non sia facile, se non impossibile. Così Monia, che lavora in ospedale ad Ascoli ma allo stesso tempo ha un forte legame con Spelonga che è una frazione di Arquata ed è una comunità molto unita. La storia di Monia e Spelonga ci dà il messaggio importante che la comunità non può andare avanti se non è unita. Così come Ermelindo, con la sua storia di emigrazione e la sua visione dell’immigrazione come fenomeno umano e antropologico inevitabile e come una forma di grande possibilità anche per l’umanità futura: lui faceva il paragone tra la sua storia e quella dei migranti di oggi che arrivano in Italia e che sono una possibilità di incontro e di nuova vita per questi territori incolti e spopolati”.

In questi otto anni, la soluzione per troppi è stata la fuga altrove, alla ricerca di tutto quanto in questo periodo non è stato fatto, ricostruito, garantito. “La chiave penso sia quella del ‘bacino di voti’. Lo pensano anche molti abitanti del territorio e te lo dicono: ‘Noi contiamo poco, siamo pochi, portiamo pochi voti’. Ma non è solo il terremoto, già da prima questo territorio era periferico, era piccolo in termini di importanza quantitativa ma anche di attività produttive, a eccezione di un po’ di turismo. La questione politica è complicata e credo che la decisione di dare grande importanza a figure centrali come i commissari – a differenza di quanto avvenuto con un altro terremoto del nostro territorio, quello del 1997 – abbia di fatto aumentato burocrazia e rallentato il lavoro da compiere”.

Ed è su questo livello che lo spettacolo ‘La montagna è finita’ raccoglie il testimone delle vittime tutte del sisma e descrive in forma artistica quello che, a tutti gli effetti, viene vissuto come un tradimento politico. Anche attraverso la preparazione di un piatto di pasta. “Ho cercato di trasformare in chiave teatrale questo discorso politico”, evidenzia Ripani. “Lungo tutto lo spettacolo io ho costruito un personaggio cittadino, un tizio che non viene dalla montagna, che ha uno sguardo esterno, un po’ fastidioso e, a volte, antipatico. E che a un certo punto si trasforma in un politico e fa un discorso molto populista e demagogico sulle promesse. Parte da un’idea di sviluppo futuro ‘di questo territorio bellissimo a cui dobbiamo essere legati’ e fa degli annunci sulla ricostruzione. È il concetto fondamentale, ma il tutto si gioca su queste promesse poi non mantenute. In ciò rientra la pasta: è una promessa che viene tradita, è metaforica. Io ho voluto tradurre in una chiave teatrale questo sentimento di rabbia verso la politica, anche di disprezzo, che c’è nella popolazione e che è assolutamente giustificato e condivisibile. Perché un conto è la realtà della macro struttura politica, la realtà del potere, e un altro è la realtà delle persone: uno scollamento che viviamo, e non solo in quei territori”, sottolinea Ripani.

Lo spettacolo è una produzione belga e le prossime date, tutte in Belgio, saranno il 21 settembre al Teatro Arsenale di Mechelen, il 25 settembre al Teatro Antigone di Courtrai, e il 19 ottobre al Teatro Malpertuis di Tielt. “In questi mesi di rappresentazioni il riscontro è sempre stato molto positivo, sia di pubblico che di recensioni – il pubblico è spesso misto, tra belgi, italiani immigrati, italiani di seconda o terza generazione – e io sono molto soddisfatto del lavoro fatto. Ci piacerebbe portarlo in Italia, ma non è facile. Ci proveremo. In ogni caso, però, l’idea dello spettacolo nasce anche per mantenere i riflettori su quel territorio e quello che è successo. E per quanto mi riguarda farlo in Belgio, in Italia o dovunque sia, è importante a prescindere affinché se ne parli, tra il pubblico che viene e magari nel passaparola. Perché è fondamentale che si parli di quello che è successo e sta succedendo lì. Non importa il dove – se in Italia è ancora meglio, ovvio – perché è un esempio anche per altri territori”, conclude Ripani.

![[foto: europeanheritageawards.eu]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/05/siracusa-teatro-classico-giovani-350x250.jpg.webp)