di Michel Husson

L’impronta della crisi

È facilmente riassumibile il bilancio sul tema dell’evoluzione dell’occupazione: oggi il numero di persone che ha un lavoro è lo stesso del momento il cui è scoppiata la crisi: la creazione netta di posti di lavoro è stata nulla nella zona euro nel corso di questi ultimi otto anni. Non meraviglia quindi costatare che il tasso di disoccupazione sia oggi attorno al 10%, cioè due punti in più rispetto all’inizio della crisi. Questa media corrisponde a importanti differenze tra i diversi paesi: il tasso di disoccupazione supera il 20% in Grecia e in Spagna, mentre è inferiore al 5% in Germania e in Gran Bretagna. Ma, soprattutto, queste cifre globali non rendono conto delle trasformazioni strutturali scatenate dalla crisi.

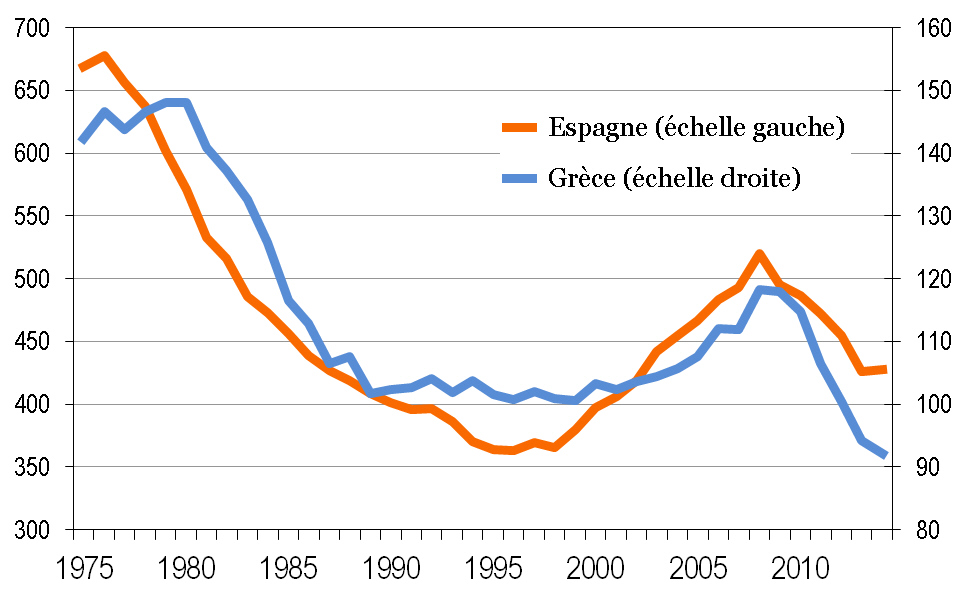

La crisi ha avuto, prima di tutto, un impatto demografico: dal 2009, la popolazione totale diminuisce nei paesi più colpiti dalla crisi, in particolare la Spagna, il Portogallo e la Grecia. Questo fenomeno si spiega attraverso l’inversione dei flussi migratori: le entrate degli immigrati rallentano e l’emigrazione torna a svilupparsi. Ma la crisi lascia la propria impronta anche su un altro indicatore di cui si sarebbe potuto pensare che fosse relativamente indipendenti, cioè il numero di nascite. È sorprendente costatare come questo indicatore abbia seguito la stessa evoluzione in Spagna e in Grecia: diminuzione fino a metà degli anni ’80, stabilizzazione, poi aumento dall’inizio del secolo (cfr. grafico 1).

Poi, in entrambi i paesi, l’irruzione della crisi provoca una nuova tendenza alla diminuzione.

Queste involuzioni contribuiscono alla devitalizzazione dei paesi coinvolti, tramite la partenza di giovani qualificati. Essa rafforza il circolo vizioso dell’austerità nel breve, ma anche a più lungo termine rendendo più difficile l’equilibrio e il finanziamento delle pensioni.

I movimenti sotterranei

I dati che si riferiscono alla disoccupazione e all’occupazione lasciano trasparire movimenti meno evidenti, trasformazioni che corrispondono per lo più a inflessioni irreversibili.

La disoccupazione giovanile, ad esempio, si può meglio comprendere facendo riferimento ai giovani (tra i 15 e i 29 anni) che non lavorano e non seguono gli studi né una formazione (NEET, Not in Education, Employment or Training) più che al tasso di disoccupazione. Questa proporzione è infatti aumentata nell’Unione europea, passando dal 13,2% del 2007 al 15,9% del 2013. Ha poi cominciato a scendere per ritornare al 14,8% nel 2015. Ma essa è rimasta assai elevata nei paesi più colpiti dalla crisi, come l’Italia (25,7%), la Grecia (24,1%) o la Spagna (19,4%). La disoccupazione di lunga durata aumenta fin dal 2008 e diminuisce, ma assai più lentamente che la disoccupazione complessiva. La crisi ha segnato un doppio movimento: essa ha allontanato in modo durevole dall’occupazione una parte dei lavoratori, spesso troppo anziani, ed ha, allo stesso tempo, ha fatto emergere nella realtà sociali il lungo e difficile cammino dei giovani per accedere al lavoro.

In un primo tempo, la durata del lavoro ha costituito una variabile d’aggiustamento tra attività economica, occupazione e disoccupazione. Sotto forme diverse (disoccupazione parziale, mantenimento negoziato degli effettivi, lavoro a tempo parziale, ecc.) la diminuzione del tempo di lavoro ha permesso di ammortizzare l’impatto immediato della crisi sui posti di lavoro. Ma tutto questo non è durato a lungo: il movimento si è interrotto appena una leggera ripresa è sembrata essersi affermata. E da allora tutto avviene come se le modulazioni della durata del tempo di lavoro fossero puramente legate alla congiuntura: la crisi non ha spinto a considerare la riduzione collettiva dell’orario di lavoro come uno strumento strutturale di lotta alla disoccupazione. Anzi, al contrario, le riforme tendono a un’utilizzazione differenziata della durata del lavoro: essa dovrebbe aumentare per gli impieghi “competitivi” e diminuire per permettere l’aumento dei cosiddetti piccoli lavori.

Il lavoro a tempo parziale è diventato in effetti lo strumento attraverso il quale creare un gran numero d’impieghi per un identico volume di ore lavorate. Non sorprende dunque costatare che esso sia notevolmente progredito nei paesi più colpiti dalla crisi. Tra il 2007 e il 2015, la parte dei salariati a tempo parziale è infatti passata dal 13,4% al 18,3% in Italia e dall’11,4% al 15,6% in Spagna. Questa evoluzione è ancora più regressiva se si pensa che la parte del lavoro a tempo parziale è già assai elevata (68,8% in Grecia, 63,9% in Italia e 63,4% in Spagna) e che inoltre in questi paesi è accompagnata da una crescita ancora più veloce dei contratti brevi (meno di 15 ore la settimana).

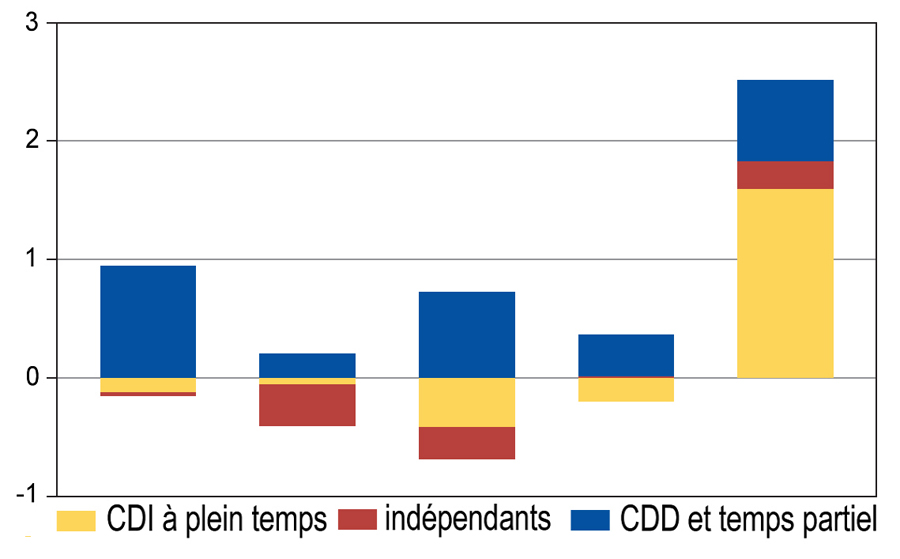

Poiché i lavori a tempo parziale sono per lo più occupati dalle donne, ci si accorge che la progressione del tempo parziale comporta un altro forte scossone alla struttura dell’impiego. Tra il 2008 e il 2015 il numero di posti di lavoro a tempo pieno è diminuito di 7,6 milioni all’interno dell’Unione europea e questa diminuzione è stata compensata per metà circa da un aumento di 3,7 milioni d’impieghi a tempo parziale. Allo stesso tempo, l’occupazione maschile è diminuita di 4,7 milioni mentre quella femminile è aumentata di 0,8 milioni. La parte delle donne nell’occupazione complessiva ha dunque continuato a progredire durante la crisi, anche se tale aumento è stato ampiamente condizionato dall’occupazione a tempo parziale (cfr. grafico 2). La crisi ha quindi riaffermato e generalizzato la “fatalità” del tempo parziale per le donne.

La bipolarizzazione dell’impiego

La crisi ha accentuato la tendenza alla segmentazione e alla bipolarizzazione del mercato del lavoro: da un lato i “piccoli lavori”, dall’altro i posti di lavoro qualificati e meglio pagati. Uno studio molto interessante l’ha recentemente illustrato a livello dell’Unione europea. Esso ha diviso i posti di lavoro in cinque quintili o livelli di remunerazione e ha osservato la loro evoluzione tra il 2011 e il 2015 secondo i differenti statuti di lavoro. Il grafico 3 illustra i principali risultati di questo studio: ogni colonna rappresenta la progressione del numero di posti di lavoro seconda del livello salariale preso in considerazione. La prima colonna corrisponde al 20% dei meno pagati, la seconda al 20% successivo e così di seguito fino al quinto quintile, quello dei meglio pagati.

Si possono così individuale quattro evoluzioni significative:

1. La polarizzazione dei posti di lavoro si accentua: solo le categorie estreme vedono i loro effettivi progredire in modo significativo.

2. La precarizzazione si consolida in modo definitivo: in tutte le categorie d’impiego, tranne che nel 20% dei lavoratori meglio pagati, i posti di lavoro a tempo pieno diminuiscono: per il 20% di quelli pagati meno, la progressione degli impieghi avviene essenzialmente sotto forma di contratti a tempo determinato (CTD) e a tempo parziale.

3. Le disuguaglianze salariali tendono ad approfondirsi: i posti di lavoro del 20% meglio pagato aumentano principalmente sotto forma di posti a tempo pieno.

4. L’occupazione indipendente regredisce, tranne che tra i salariati meglio pagati.

Verso la frammentazione salariale

La progressione del potere d’acquisto dei salari è evidentemente stata rallentata dalla crisi, ma non è stata del tutto annullata. In media, questo potere d’acquisto è aumento del 4% in seno all’Unione europea tra il 2008 e il 2015. Ma questo dato globale è ingannevole poiché non prende in considerazione gli effetti strutturali: la crisi ha soprattutto distrutto dei posti di lavoro caratterizzati da bassi salari, e questo ha fatto sì che il salario medio sia stato spinto verso l’altro (su questo aspetto tecnico (ma essenziale nelle trattative salariali) si veda questo articolo). E, di sicuro, i salariati che perdono il proprio posto di lavoro perdono una buona parte del loro reddito. E, ancor più sicuramente, questa media non permette di cogliere le grandi differenze esistenti tra i diversi paesi: anche in questo caso appare necessario citare la Grecia dove la diminuzione del potere d’acquisto ha raggiunto il record del 17%.

In modo del tutto paradossale, la crisi ha fatto sì che la parte dei salari aumentasse sull’insieme del valore creato. Ma non è un paradosso solo apparentemente: sempre facendo un calcolo sulla media, né il rallentamento salariale né le soppressioni di posti di lavoro hanno compensato la diminuzione della produzione. Si potrebbe allora parlare di “ritorno alla normalità” nella misura in cui la parte dei salari ha ritrovato il livello dell’inizio degli anni 2000.

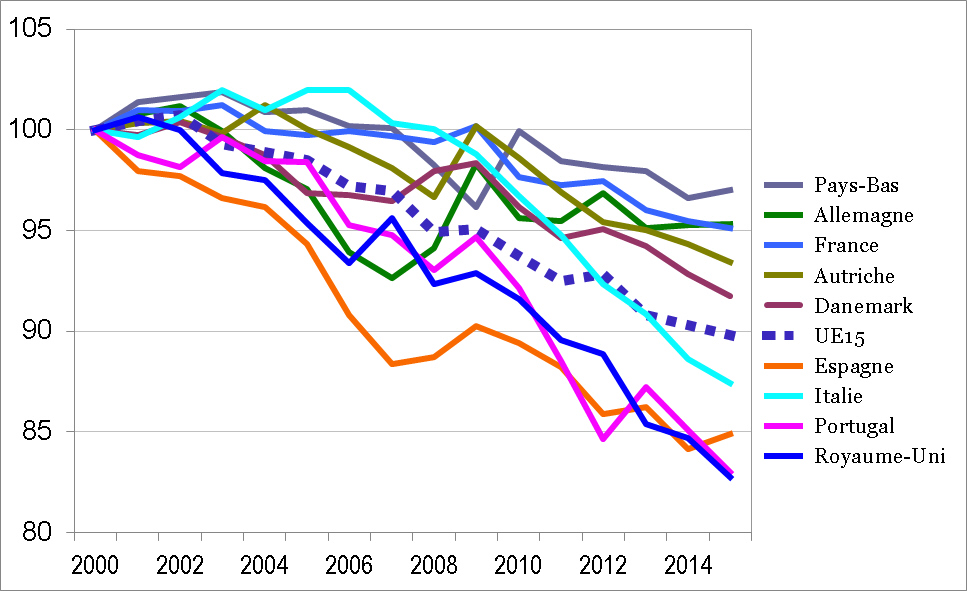

Tuttavia questa evoluzione complessiva si sovrappone a processi meno visibili che investono la struttura settoriale della massa salariale. In un precedente contributo avevamo analizzato i progetti tesi a disconnettere l’evoluzione relativa dei salari tra i due grandi settori dell’economia: il settore esposto alla concorrenza internazionale e quello cosiddetto “protetto”. Avevamo già potuto mostrare come fosse in atto un cambiamento di regime salariale, caratterizzato dal passaggio da una progressione relativamente omogenea dei salari in questi due grandi settori a una vera e propria disconnessione (per un’analisi più dettagliata, cfr.: qui).

Si tratta, d’altronde, proprio di una delle raccomandazioni della Commissione europea che, nel suo caratteristico linguaggio, ad invocare una «necessaria riallocazione delle risorse dei settori non scambiabili verso i settori scambiabili». Detto altrimenti, la “svalutazione interna” (è l’altro nome che si può assegnare all’austerità salariale) non sarebbe sufficiente; sarebbe invece necessario pure svalutare il “tasso di cambio interno” tra i settori esposti e quelli protetti. In breve, l’austerità dovrebbe essere particolarmente orientata verso il cosiddetto settore protetto, quello non esposto alla concorrenza internazionale. Ed è proprio quello che sta succedendo: in quasi tutti i paesi[1], il salario medio nei servizi diminuisce rispetto al salario medio nell’industria (cfr. grafico 4).

Una simile tendenza alla sconnessione dei salari tra i grandi settori dell’economia significa che la maggioranza dei paesi europei tende a convergere verso il modello “tedesco” nel quale la progressione dei salari non segue più la produttività media del lavoro riferita all’insieme dell’economia, ma la produttività concernente ogni singolo settore o ogni singola impresa. Il settore esposto alla concorrenza internazionale non verrebbe così più penalizzato da costi del lavoro ritenuti “eccessivi” nel settore dei servizi.

Le riforme strutturali relative all’organizzazione dei mercati del lavoro hanno come obiettivo di rendere possibile questa sconnessione. L’obiettivo è decentralizzare al massimo la contrattazione collettiva per avvicinarla il più possibile alle realtà delle imprese e aggiustare la progressione dei salari ai risultati di redditività di ogni singola impresa. La revisione in Francia della “legge lavoro” è un buon esempio di questa logica; infatti la maggior parte delle disposizioni modificate tende a rendere possibile la conclusione di accordi derogatori rispetto ai contratti collettivi di settore.

Le trasformazioni che abbiamo appena descritto non sono il prodotto di sviluppi spontanei. Esse sono state accompagnate dall’attuazione di “riforme strutturali” che hanno lasciato il segno sul funzionamento dei mercati del lavoro. Un’indagine sui salari condotta dalla Banca centrale europea mostra come il 10% dei datori di lavoro europei trova più facile “regolare l’occupazione” nel 2013 di quanto non lo fosse nel 2010. Questa percentuale è particolarmente elevata (30% o più) nei paesi più colpiti da queste “riforme” come la Grecia, la Spagna o il Portogallo. La classifica è simile per quanto riguarda l’adeguamento delle retribuzioni, che è diventato più facile in quasi tutti i paesi, soprattutto per i nuovi assunti.

I mutamenti nel mercato del lavoro passano anche attraverso i cambiamenti nei sistemi di contrattazione collettiva. Le tendenze sfavorevoli ai salariati (riduzione della copertura contrattuale, diminuzione della sindacalizzazione, decentralizzazione della contrattazione salariale) operavano già prima della crisi e avevano già comportato un approfondimento delle disuguaglianze. Ma la crisi ha introdotto una “rottura politica”, come rileva Jelle Visser. L’intervento statale è diventato molto più importante, in particolare nell’ambito della formazione dei salari: i piani sociali allestiti per ottenere un relativo compromesso sono spariti e, nei paesi più colpiti dalla crisi, la contrattazione salariale è “quasi scomparsa.” Anche in questo caso, l’effetto della crisi è stato quello di approfondire la frattura tra alcuni paesi “regolamentati” e altri, più numerosi, «dove sono i mercati che decidono e dove la contrattazione salariale è frazionata e non coordinata, dove i livelli di disparità di reddito sono più elevati».

Grande recessione, grande biforcazione?

Questa rapida panoramica ha permesso di illustrare la varietà del processo di aggiustamento da un paese all’altro, il che rende piuttosto inutili i tentativi di confronti internazionali basati su uno o l’altro indicatore unidimensionale. La constatazione più sorprendente di quest’analisi è senza dubbio il fatto che la crisi ha accelerato la divergenza tra le diverse aree dell’Unione europea. Essa non ha colpito tutti i paesi allo stesso modo e le politiche di austerità sono state severe in modo non uniforme. Nei paesi del nord, le tendenze già presenti prima della crisi si sono accentuate, mentre nei paesi del sud il calo dell’occupazione è stato accompagnato da inflessioni irreversibili nel funzionamento dei mercati del lavoro. Infine, la sconnessione salariale tra settori protetti ed esposti sembra essersi generalizzata a tutti i paesi europei: attraverso l’aumento del tempo parziale, siamo di fronte, probabilmente, a un segnale di trasformazione duratura verso un nuovo modello sociale sostanzialmente dualistico.

TINA (There is no alternative – non c’è alternativa!)

Il rapido quadro che abbiamo qui tracciato mostra come le riforme neoliberali del mercato del lavoro stanno portando a una regressione sociale sistematica, e si potrebbe facilmente generalizzare questa diagnosi a tutte le politiche condotte in Europa (per una rassegna sistematica degli effetti economici e sociali di queste politiche, cfr. questo paper di Thomas Fazi). Al di là di questa constatazione, tuttavia, si pone la questione di mettere in discussione la coerenza e l’efficacia di queste politiche.

Dobbiamo innanzitutto cominciare a superare l’analisi marxista di base sugli obiettivi della crisi. Quella cioè che consiste nell’affermare che l’austerità e le riforme strutturali rappresenterebbero delle politiche coerenti poiché mirerebbero a ripristinare il tasso di profitto e che per il capitalismo non vi sarebbe un altro modo per uscire dalla crisi.

Tutto questo è vero, ma ancora incompleto. L’austerità salariale non basta per uscire da una grande recessione: è anche necessaria una massiccia svalutazione del capitale che permetta di azzerare i contatori. Ora, e si tratta di uno dei parametri della situazione attuale, il capitalismo finanziario non lo vuole. Una lettura probabilmente più appropriata potrebbe essere la seguente. Le diverse frazioni del capitale perseguono (in misura diversa) due obiettivi: ripristinare il tasso di profitto, ma anche mantenere e convalidare i diritti di prelievo acquisito prima della crisi sotto forma di capitale fittizio. In breve, i capitalisti si rifiutano di “realizzare le loro perdite”: vogliono, come diceva una propaganda bancaria, “il panino e il soldino”.

Ma questi due obiettivi sono ovviamente contraddittori. Lo sono ancora di più se prendiamo in considerazione due altri parametri essenziali del periodo aperto dalla crisi, vale a dire l’esaurimento dei guadagni di produttività e il freno alla mondializzazione. Per dirla diversamente, ci sono fondamentalmente tre modi per aumentare il tasso di profitto: svalutare il capitale, incrementare la produttività o abbassare i salari. I capitalisti non vogliono svalutare il capitale, e a quanto pare non possono nemmeno aumentare la produttività. Se lasciamo da parte la scommessa sulle cosiddette “riforme strutturali”, che appare come un pio desiderio, non rimane che un solo strumento: la compressione dei salari.

Il vicolo cieco riformista

Vi è in tutto questo una logica implacabile ed è questa la ragione per la quale tutti i tentativi di convincere i capitalisti che ci sia un modo più razionale ed efficace per uscire dalla crisi hanno qualcosa di patetico. È questa d’altronde una delle lezioni della crisi greca, che si può velocemente ricordare: il governo SYRIZA è giunto ai negoziati con la troika con un progetto di ristrutturazione del debito. Un piano messo a punto in collaborazione con la Banca Lazard, i cui elementi fondamentali erano stati tratteggiati dal banchiere Mathieu Pigasse: basta ascoltare una sua intervista per constare come quel piano fosse perfettamente razionale, ragionevole e costituisse a priori una buona base di partenza per un compromesso pure ragionevole.

Sappiamo quello che è successo, e purtroppo potremmo generalizzare questa lezione a tutte le alternative razionali, fossero esse pur estremamente coerenti: non è attraverso un lavoro di convincimento che potrebbero essere messe in atto, poiché esse implicano necessariamente l’abbandono di uno dei due obiettivi richiamati qui sopra, o rallentando la corsa alla redditività oppure rinunciando ai diritti di prelievo sul plusvalore.

La paura dei borghesi

Un altro tipo di politica da parte delle classi dominanti non è possibile, ma questo non significa necessariamente che quella che esse impongono ai popoli funzioni. Avevamo già commentato le inquietudini dell’FMI relative alla situazione dell’economia mondiale. Esse sono ancora più grandi per quel che riguarda l’Europa, come testimoniano quei gridi d’allarme lanciati da tre responsabili europei: «Mai, fino ad oggi, avevo visto una tale frammentazione, e così poche convergenze in seno alla nostra Unione», «l’Unione europea è in pericolo. Nessuno può affermare che essa esisterà ancora allo stato attuale tra dieci anni», «L’Europa non produce abbastanza risultati»[2].

Ancora più recentemente, abbiamo letto un articolo (poco notato) ancora più allucinante. I firmatari compongono uno strano gruppo, visto che troviamo riuniti Christine Lagarde, direttrice generale dell’FMI e Pascal Lamy, già direttore generale dell’OMC, così come gli amministratori delegati di Air France-KLM e di Veolia. Come pure quello di PMU (Paris Mutuel Urbain), più abituato senza dubbio alle scommesse ippiche che alle previsioni di carattere economico.

Questo gruppo di quindici personalità deplora il fatto che «l’eccessivo perseguimento di una finalità esclusiva – massimizzare i profitti per gli azionisti – ha condotto all’isolamento dell’impresa e alimentato sospetti nei suoi confronti», rifiuta «la falsa idea che un’impresa appartenga ai suoi azionisti» ed evoca a sé «il consenso sempre più forte» attorno all’idea che «la finanziarizzazione del capitalismo è stato un errore».

Questo gruppo si pronuncia poi «a favore di un’economia di mercato responsabile» e, per realizzarla, i nostri apprendisti altermondialisti si limitano a proporre la modificazione degli articoli 1832 e 1833 del codice civile francese, che, non vi è da dubitarne, sconvolgerà di sicuro il funzionamento del capitalismo…

Ma, al di là della facile ironia, bisogna prendere sul serio queste manifestazioni di inquietudine, poiché esse esprimono il sentimento provato dai gestori degli interessi del capitalismo di fronte al fatto di non poter far capo agli strumenti necessari per “influenzare” tutti gli aspetti della realtà. Da questo punto di vista, il disorientamento espresso dalla Commissione europea in una recente comunicazione merita di essere segnalato. Vi si trova, prima di tutto, un’autocritica sulla politica di austerità di bilancio condotta finora: «l’orientamento di bilancio della zona euro è stato restrittivo nel periodo 2011-2013, nello stesso momento in cui l’economia si andava deteriorando».

La Commissione si spinge ancora più in là, quando sembra scoprire i problemi posti dall’assenza di un coordinamento della politica di bilancio a livello europeo. La politica ottimale non potrebbe essere «il risultato spontaneo dell’applicazione delle regole di bilancio di ogni Stato membro» ed essa è difficile da raggiungere «in mancanza di un budget centralizzato che potrebbe svolgere un ruolo attivo». La Commissione si mette pure a sognare: sarebbe necessario «considerare la zona euro come un’entità unica, come si vi fosse un ministro delle Finanze per l’insieme della zona euro, e si definisse la politica di bilancio in termini aggregati».

Eppure ci sono i fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti e il suo Fondo europeo per gli investimenti strategici, il piano Juncker: ma tutto questo non sembra sufficiente alla Commissione, che suggerisce una politica di rilancio pari allo 0,5% del PIL europeo, cioè circa 50 miliardi di euro. Ma chi attuerà questa politica di rilancio? «Coloro che non hanno alcuno spazio di manovra finanziaria vorrebbero utilizzarlo, coloro che invece questo spazio l’hanno già non vogliono ricorrervi»: è questo il “paradosso” sottolineato dalla Commissione. Questo indiretto appello alla Germania affinché faccia la sua parte nella prospettiva di una “politica di bilancio più positiva” è ovviamente destinato a rimanere lettera morta.

Le manifestazioni di questo “terrore borghese” richiamano poi un altro motivo di preoccupazione: la regressione sociale – che deriva meccanicamente dalle politiche capitaliste di uscita dalla crisi – è il trampolino di lancio dei movimenti sovranisti polarizzati dall’estrema destra. Le devastazioni sociali del neoliberismo forniscono loro la base economica; il rivestimento xenofobo e reazionaria non è altro in fondo che la “sovrastruttura”, che serve a deviare la questione sociale verso una logica tesa a privilegiare le affermazioni identitarie.

Pubblicato sul sito A l’encontre il 25 novembre 2016. Traduzione di Popoffquotidiano.it rivista da Thomas Fazi.

—

Note

[1] Le principale eccezioni sono la Svezia e la Germania. La Svezia mantiene una struttura stabile dei salari. In Germania, il periodo aperto dalla crisi ha corretto la tendenza precedente a una de connessione assai marcata e che rappresentava allora una eccezione in Europa, in particolare con la messa in vigore di un salario minimo interprofessionale.

[2] Le citazioni sono rispettivamente di: Jean-Claude Juncker (presidente della Commissione europea), Discours sur l’état de l’Union 2016, 14 settembre 2016; Martin Schulz (presidente del Parlamento europeo), “Die Europäische Union ist in Gefahr”, Die Welt, 07.12.2015; e di Pierre Moscovici (commissario europeo agli affari economici e finanziari), “L’Europe ne produit pas assez de résultats”, FranceTVinfo, 11 settembre 2016.

![Il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni [Bruxelles, 4 novembre 2024. Foto: Emanuele Bonini]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/11/gentiloni-241104-350x250.png)

![Il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni [Bruxelles, 4 novembre 2024. Foto: Emanuele Bonini]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/11/gentiloni-241104-120x86.png)