di Thomas Fazi

A cinque anni di distanza dalla “crisi orchestrata“ del 2011 che portò Mario Monti alla guida dell’Italia, inaugurando quel regime di austerità «di inusitata violenza» che ha messo in ginocchio il paese ed innescato la crisi economica più profonda e duratura della nostra storia, il Belpaese è ancora una volta sotto i riflettori. E anche stavolta, come nel 2011, un problema di relativa facile gestione e risoluzione dal punto di vista tecnico rischia di trasformarsi in una crisi politica ed economica devastante a causa della “stupidità” (o malafede?) delle autorità politiche nazionali ed europee. Nel 2011, come è noto, il “problema” – che a detta di tutti rischiava di trascinare l’Italia e l’Europa intera nel baratro se il paese non avesse adottato «misure dolorose ma necessarie» – era l’aumento delle spread (il differenziale tra il rendimento dei titoli decennali italiani e quelli tedeschi), poi “risolto” da Draghi l’anno seguente con una semplice frase («la BCE è pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro»: fine della crisi del debito); oggi il problema – ben più serio di quello del 2011, poiché affonda le radici nella crisi dell’economia reale, ma comunque gestibile dal punto di vista tecnico – è la montagna di sofferenze bancarie che riempiono i bilanci delle banche e che sono all’origine delle turbolenze che hanno colpito alcuni istituti, Monte dei Paschi in testa.

Qual è l’origine del malessere del sistema bancario italiano? Dopotutto, gli istituti di credito nostrani non erano forse usciti con la testa alta dalla crisi dei mutui subprime del 2007-8, costata il salvataggio pubblico delle banche francesi, tedesche, inglesi, belghe, ecc.? Proprio così, e difatti fino al 2011 la salute delle nostre banche è rimasta piuttosto stabile. Poi, man mano che l’economia reale ha cominciato a risentire degli effetti delle «manovre fiscali di inusitata violenza» avviate da Monti – alla fine del 2013 erano già più di un milione e 700mila le imprese che avevano chiuso per sempre i battenti – la salute delle banche italiane ha iniziato inevitabilmente e repentinamente a deteriorare. Ed è così che, in base ad una sequenza diametralmente inversa rispetto alla crisi del 2007-8, una crisi originatasi nell’economia reale, a causa delle scellerate politiche europee di svalutazione interna, si è trasformata in una crisi bancaria e finanziaria. Sintomatica a questo proposito è la progressione delle sofferenze bancarie, che sono lievitate dai 100 miliardi di euro del 2011 agli oltre 360 miliardi attuali.

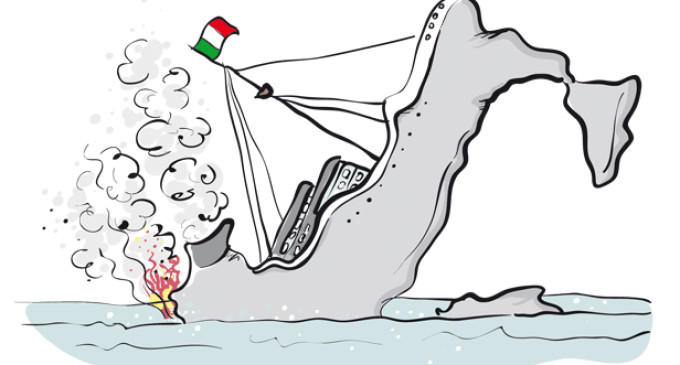

A poco sono serviti, come era facilmente prevedibile, i vari “argini” improvvisati negli ultimi mesi dalle autorità italiane ed europee per cercare di contenere la marea montante di crediti deteriorati: l’ultima trovata in ordine di tempo, il fondo salva-banche privato “Atlante”, ad oggi dispone di una “potenza di fuoco” di poco più di 4 miliardi, pari all’1% del totale delle sofferenze bancarie. Trattasi di toppe che al massimo possono sedare momentaneamente le crisi di panico, sempre più frequenti, che la situazione genera ad intervalli regolari sui mercati borsistici, ma che non fanno nulla per aggredire la causa di fondo dei mali del sistema bancario italiano: il continuo peggioramento del quadro macroeconomico generato dalle politiche di austerità (seppur dispensate da Renzi con maggiore “flessibilità”). Col risultato che oggi – complice anche la politica dei tassi negativi della BCE, che ha ulteriormente ridotto i margini di profitto delle banche, e lo scossone del Brexit – la situazione è giunta al livello di guardia: sia l’indice delle banche italiane che il saldo TARGET2 dell’Italia sono tornati praticamente ai livelli del 2012, da cui si evince che stiamo assistendo ad una lenta fuga di capitali dall’Italia che da un momento all’altro potrebbe trasformarsi in un vero e proprio assalto agli sportelli, facendo saltare l’intero sistema, con evidenti conseguenze per la tenuta dell’unione monetaria. Per farsi un’idea di quanto la situazione preoccupi gli inquilini dei piani alti, basta dare un’occhiata all’ultima copertina dell’Economist, che ritrae un pullman dipinto con i colori della bandiera italiana, in bilico su un burrone e con una inequivocabile scritta sulla fiancata: “Banca”.

La storia insegna che in questi casi la soluzione più indolore consiste da un lato nel salvare le banche in difficoltà con capitale pubblico, come hanno fatto numerosi paesi europei in seguito alla crisi dei subprime – idealmente nazionalizzando gli istituti in questione, in maniera tale da poterli risanare, recuperare i soldi immessi per il salvataggio ed eventualmente farci anche un guadagno privatizzandoli di nuovo un domani – e dall’altro nel ridare fiato all’economia per mezzo di politiche fiscali espansive. Purtroppo, come è noto, entrambe le soluzioni sono vietate dalle “stupide” regole europee: la seconda dai ben noti vincoli di bilancio (che altri paesi, tra cui Francia e Spagna, continuano però a violare platealmente, mentre noi invece tiriamo a campare con i decimali graziosamente concessici dalla Commissione); la prima dall’unione bancaria entrata in vigore a gennaio 2016.

Come spiegavo in questo articolo di qualche mese fa, nelle sue intenzioni iniziali, l’unione bancaria doveva servire a «spezzare il circolo vizioso tra banche e gli Stati», mutualizzando i costi fiscali delle risoluzioni bancarie. In altre parole, veniva riconosciuta da parte delle autorità europee la necessità di un profondo mutamento nella politica europea in materia di risoluzioni bancarie, al fine di sollevare i singoli paesi dal peso fiscale delle operazioni di salvataggio delle banche, e di mettere fine alla frammentazione delle condizioni bancarie e monetarie lungo linee di confine nazionali. L’istituzione di un fondo di risoluzione pubblico comune – un cosiddetto “fiscal backstop” (‘blocco fiscale’) – per l’intera area euro era considerato essenziale a tale scopo. Nel giro di un anno, però, su pressione della Germania, l’idea del “fiscal backstop” – evidentemente troppo sensata per gli standard europei – fu rigettata a favore di un sistema radicalmente diverso, basato su due architravi: il bail-in dei soggetti privati – che prevede che a pagare il conto in caso di crisi bancaria siano in prima battuta gli azionisti, gli obbligazionisti ed in ultimi istanza anche i correntisti sopra i 100mila euro – e l’esclusione, se non in circostanze estreme, di qualsivoglia assistenza pubblica.

Ora, si potrebbe ipotizzare che il meccanismo di bail-in rappresenti un passo avanti rispetto ai meccanismi di salvataggio degli anni recenti, poiché limita il carico per gli Stati e con esso la “socializzazione” delle perdite bancarie. La cosa fondamentale da capire è che il bail-in è senz’altro uno strumento utile da avere a disposizione, e in molti casi potrebbe indubbiamente essere preferibile ad un salvataggio pubblico. Tuttavia, questo deve essere deciso caso per caso. I problemi sorgono quando gli Stati membri vengono costretti a ricorrere al bail-in come metodo primario di risoluzione bancaria, indipendentemente dalle potenziali conseguenze che ciò potrebbe avere, dalla natura dei problemi delle banche, dal più ampio contesto macroeconomico, eccetera. Eppure questo è precisamente ciò che l’unione bancaria prescrive. In sostanza, in maniera non dissimile dalle normative europee in campo fiscale (fiscal compact, ecc.), l’unione bancaria non offre ai paesi più deboli strumenti comunitari con cui gestire le crisi bancarie, ma – al contrario – priva gli Stati membri di qualunque discrezionalità in materia di gestione delle crisi (tra cui la scelta di ricorrere allo strumento delle nazionalizzazioni, per esempio, se non come extrema ratio e comunque solo in seguito al bail-in), lasciandoli, paradossalmente, ancora più in balìa della turbolenza dei mercati (e dei capitali dei paesi più forti). In altre parole, si “nazionalizzano” i problemi rendendo al contempo impossibile qualsiasi soluzione. Anche se con un certo ritardo, sembrerebbe averlo capito, ormai, anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Questo ci porta alla situazione paradossale in cui si trova oggi l’Italia: in base alle regole dell’unione bancaria, alle banche sottocapitalizzate del nostro paese (così come a quelle degli altri paesi della periferia) non rimane che ricorrere all’intervento di capitali esteri (data la disponibilità limitata di capitali nazionali) o, appunto, al bail-in (se non addirittura alla liquidazione). Questo, in linea con l’analisi di Emiliano Brancaccio, determinerebbe un’escalation del processo di “centralizzazione” dei capitali bancari in Europa, ossia ad una resa dei conti definitiva tra i capitali più fragili dislocati soprattutto nell’Europa meridionale ed i capitali più forti situati prevalentemente in Germania. L’unione bancaria, in altre parole, non riduce ma enfatizza le asimmetrie tra i paesi ed i sistemi bancari dell’eurozona. Più è debole lo Stato nazionale, infatti, meno margine di manovra avrà per salvaguardare gli istituti di credito “basati” sul proprio territorio ed anche i risparmiatori relativi. Con potenziali ricadute sui bilanci pubblici di questi paesi ben peggiori di quelle che comporterebbe un “semplice” bailout. Per non parlare delle ricadute politiche, considerando che il 45% dei debiti delle banche italiane sono detenuti da cittadini italiani: è chiaro che il governo difficilmente potrebbe sopravvivere ad una manovra di questo tipo.

Matteo Renzi questo lo sa bene: non a caso il presidente del Consiglio avrebbe lasciato intendere di essere pronto ad intervenire in modo unilaterale per iniettare fondi pubblici nel sistema bancario italiano, indipendentemente dalle regole europee ed dal niet indiretto della Germania (che però alla fine probabilmente cederà, visto che a breve potrebbe vedersi costretta a fare lo stesso con Deutsche Bank) e dell’Olanda. È una mossa per certi versi inevitabile (tant’è che viene avallata anche dall’Economist e, a mezza bocca, persino dalla BCE), al di là delle considerazioni di carattere etico. Certo, fa specie vedere un personaggio come Lorenzo Bini Smaghi, che per anni ha decantato le lodi dell’austerità, dichiarare che adesso «bisogna accettare che siano i contribuenti a pagare, attraverso l’intervento pubblico». Alla fine il conto lo paghiamo sempre noi. È la solita vecchia storia: austerità e regole inflessibili per i più deboli; keynesismo, flessibilità e soldi a volontà per le banche. Il punto vero, però, è un altro: cosa accadrà dopo? Un eventuale salvataggio pubblico delle banche italiane non risolverà nessuno dei problemi strutturali di questa mostruosa unione monetaria di cui ormai si fa sempre più fatica a comprendere quale sia la raison d’être, se non quella di favorire il capitale (ed in particolare certi capitali) a scapito di tutto il resto.

![Palazzo del Mercosur, targa [foto: imagoeconomica]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/04/Imagoeconomica_2336393-scaled-e1743769770968-350x250.jpg)

![La prima Commissione von der Leyen [foto: Wikimedia Commons]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/04/European_Commissioners_2021-350x250.jpeg)

![Palazzo del Mercosur, targa [foto: imagoeconomica]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/04/Imagoeconomica_2336393-scaled-e1743769770968-120x86.jpg)