di Francesco Saraceno, economista presso l’Observatoire français des conjonctures économiques (Ofce) e la Luiss School of European Political Economy

Twitter: @fsaraceno / Blog: fsaraceno.wordpress.com

Con l’estate 2014 l’infinita crisi europea è entrata in una nuova fase, principalmente grazie ad un cambiamento della posizione della Bce. Il lento scivolare della zona euro verso la deflazione non poteva più essere ignorato, perché per la prima volta dall’inizio della crisi portava con sé un deterioramento delle aspettative di inflazione a medio termine, che costituiscono la guida per l’azione dell’istituto di Francoforte. Il discorso tenuto da Mario Draghi al simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, in agosto, ha di fatto introdotto un nuovo consenso tra i policy makers europei, basato su tre punti qualificanti:

- la crisi europea è caratterizzata da un’insufficienza cronica di domanda (in particolare di investimenti);

- la politica monetaria, già molto accomodante, non può da sola sostenere l’economia e garantire il ritorno alla crescita;

- la politica fiscale, entro i limiti dei trattati, può essere utilizzata a supporto dello strumento principale, per ritrovare la crescita, che rimangono le riforme strutturali.

Per quel che riguarda il primo punto, alcuni (tra cui chi scrive) sono giunti a questa conclusione già all’inizio della crisi, quando era apparso ovvio che la crisi aveva messo in moto un brutale processo di riduzione dell’indebitamento (tipico delle cosiddette balance sheet recessions), a cui si era aggiunto l’aumento di risparmio pubblico indotto dall’austerità generalizzata. Per le stesse ragioni, altrettanto condivisibile è il secondo punto: per vaste porzioni della popolazione le decisioni di spesa non dipendono dalla disponibilità di liquidità e di credito, ma da un reddito insufficiente, da un debito eccessivo, e dal pessimismo sul futuro (Keynes si riferiva agli “spiriti animali”). In queste condizioni, rendere più semplice il credito, con forme più o meno mascherate di quantitative easing, equivale di fatto a cercare di obbligare un cavallo che non ha sete a bere.

Il terzo punto del consenso è quello su cui ovviamente si concentra l’attenzione, sia di chi saluta il discorso di Jackson Hole come una rivoluzione copernicana, sia di chi invece è più scettico sulla reale portata del cambiamento di prospettiva. Se da un lato è vero che la politica fiscale fa infine capolino nel dibattito europeo, dopo quattro anni di adesione al dogma dell’austerità, rimane tuttavia vero che il faro rimangono le politiche dell’offerta, e che almeno a livello aggregato i margini di manovra per uno stimolo fiscale che dovesse essere fatto entro i limiti dei trattati sono di pochi decimali di punto.

L’enfasi sulle riforme strutturali e sugli aggiustamenti dal lato dell’offerta deriva dalle ricette di politica economica di quella che ho chiamato la “dottrina di Berlino”, centrata su di una visione neoclassica dell’economia che pone l’enfasi sulla capacità dei mercati di convergere all’equilibrio di piena occupazione e quindi sull’inutilità di politiche di sostegno alla domanda aggregata.

Questa dottrina fa risalire la crisi alla mancanza di disciplina fiscale dei paesi della periferia della zona euro, e quindi ha sostenuto e sostiene ancora oggi la necessità di un aggiustamento asimmetrico, con i paesi in difficoltà che dovrebbero “fare i compiti a casa”, mentre i paesi che i compiti li hanno già fatti dovrebbero limitarsi a guardare e a valutare l’adeguatezza degli sforzi dei paesi in difficoltà. Il lettore non avrà difficoltà a riconoscere questo atteggiamento dietro alle recenti dichiarazioni di Angela Merkel a proposito di Italia e Francia.

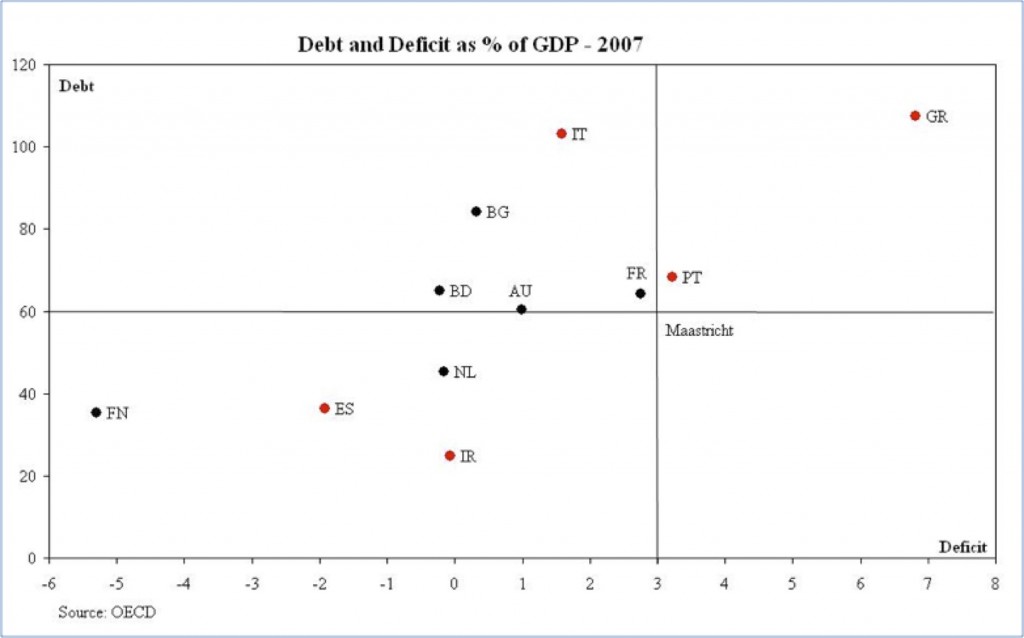

Il problema è che la dottrina di Berlino ha difficoltà a portare evidenza a sostegno della propria tesi. L’austerità fu giustificata, nel 2010, con la necessità di riportare la disciplina tra i paesi periferici, le cui finanze pubbliche erano fuori controllo. Ma questo nel 2010. Se si guarda alla figura qui sotto si può notare come nel 2007, cioè prima che la crisi obbligasse i governi di molti paesi ad intervenire e ad indebitarsi per salvare il settore finanziario, solo la Grecia avesse finanze pubbliche veramente degradate.

Il Portogallo era più o meno come la Francia, intorno ai limiti di Maastricht del 3% e 60% per deficit e debito rispettivamente, e il deficit italiano era sotto la barra del 3%, nonostante il pesante fardello del debito accumulato negli anni ottanta. Per finire, Spagna e Irlanda avevano delle situazioni di finanza pubblica invidiabili, di molto migliori di quelle per esempio della Germania. In altre parole, è difficile individuare un filo rosso che lega i paesi della periferia per quel che riguarda le finanze pubbliche prima della crisi. Il filo rosso si individua, e non solo tra i paesi della periferia, se si guarda invece alla posizione netta sull’estero, cioè all’eccesso di produzione rispetto alla domanda domestica.

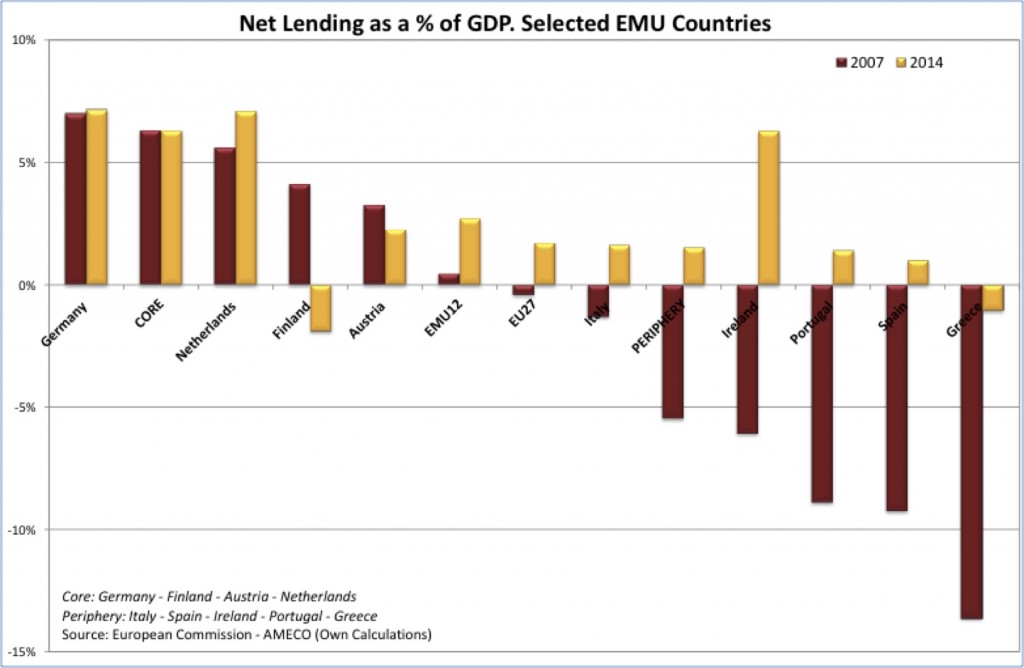

Le barre rosse, che si riferiscono al 2007, indicano che tutti i paesi oggi in crisi avevano una posizione netta negativa, che significa un eccesso di spesa rispetto alle capacità di produzione, mentre i paesi del centro, a partire dalla Germania, avevano una posizione netta positiva e quindi un eccesso di risparmio. Questi dati avrebbero dovuto suggerire un processo di riaggiustamento simmetrico: mentre i paesi del sud riducevano l’eccesso di spesa, i paesi del nord avrebbero dovuto ridurre l’eccesso di risparmio. Detto altrimenti, il consolidamento fiscale e la riduzione del debito dei paesi della periferia avrebbe dovuto essere accompagnata da un’espansione fiscale nei paesi del centro. Questo avrebbe tra l’altro sostenuto l’attività economica nell’eurozona nel suo complesso e reso più efficace, e meno dolorosa, l’austerità della periferia.

Così non è andata. I paesi del centro si sono imbarcati anch’essi in un’austerità impossibile da giustificare, sia nel loro interesse che, soprattutto, in quello globale. Il risultato è visibile guardando alle barre gialle, la stima dell’eccesso di risparmio per il 2014. Mentre tutti i paesi della periferia si sono riaggiustati, i paesi del centro (con l’eccezione della Finlandia) sono invece rimasti ai livelli di eccesso di risparmio del 2007.

La dottrina di Berlino si basa sulla compressione della domanda interna (pubblica e privata), su di una competitività basata sulla qualità, ma anche sulla compressione di prezzi e salari, e su una crescita trainata dalle esportazioni. Il successo di questa strategia negli ultimi anni è innegabile. Le esportazioni tedesche erano il naturale complemento degli eccessi di spesa della periferia dell’eurozona e degli Stati Uniti. La spesa altrui ha così sostenuto la crescita della Germania, che inoltre è progressivamente diventata il grande creditore d’Europa. Questa posizione, e naturalmente la sua dimensione, le hanno in seguito consentito di dettare le regole del gioco all’eurozona in crisi. La Germania ha quindi vinto, e oggi l’Europa è un pò più tedesca, come si può vedere dalla figura seguente.

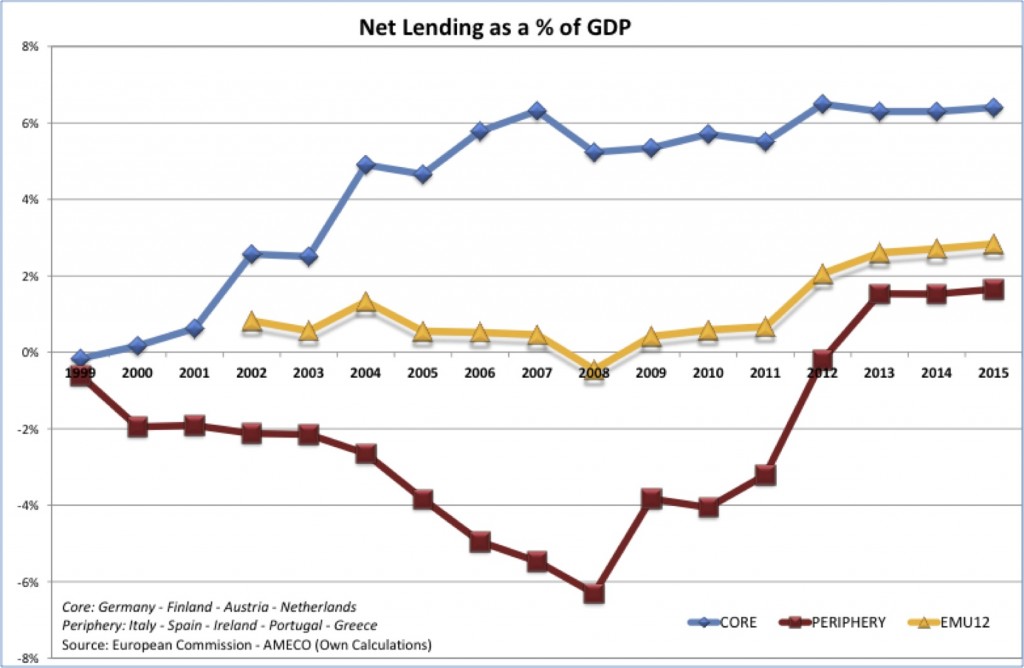

Si può notare come la linea gialla resti, tra il 2002 e il 2007, intorno allo zero. Gli eccessi di risparmio tedeschi, effetto principalmente delle riforme Hartz e della disciplina di bilancio, erano compensati dagli eccessi di spesa della periferia. La zona euro nel suo complesso, quindi, era sostanzialmente in equilibrio. Né creditore né debitore netto. L’austerità imposta ai paesi della periferia, e seguita con convinzione anche dai paesi del centro ha rotto quest’equilibrio. Oggi la zona euro è un creditore netto del resto del mondo, vale a dire un buco nero che assorbe la domanda prodotta da un’economia mondiale ancora convalescente senza contribuire al rilancio della crescita.

La “germanizzazione” dell’Europa sembra compiuta con la Commissione Juncker, la cui misura faro è il piano di investimenti da 315 miliardi. Il piano da un lato rappresenta l’adesione al consenso di Jackson Hole e mette l’investimento al centro della scena; dall’altro, essendo un enorme schema di leveraging costruito sul nulla, a causa delle obiezioni tedesche all’uso di qualunque risorsa fresca e debito comune, è la più evidente rappresentazione della capacità della Germania di orientare le scelte dell’Unione e di farle aderire al proprio modello.

Certo, rispetto a qualche mese fa il tema dei surplus commerciali tedeschi è più presente nel dibattito pubblico europeo. Il loro impatto deflattivo sull’economia europea e anche su quella mondiale è sempre più spesso discusso e biasimato. Resta però vero che negli atti e nelle politiche seguite la Germania non cambia verso e non lo fa cambiare all’Europa, con il beneplacito del Commissario Katainen, che sembra oggi il più fedele alleato della cancelliera Merkel.

Il modello europeo oggi è la dottrina di Berlino: la crescita trainata dalle esportazioni. Anche prescindendo dagli effetti perniciosi dell’austerità sull’economia europea, e dal fatto che essa aggrava le divergenze (anche in termini di competitività) tra centro e periferia dell’eurozona, ci sono almeno due problemi di natura più fondamentale nel modello tedesco. Il primo è semplicemente di natura contabile. Il saldo commerciale a livello globale è nullo per definizione. La “virtù” della formica tedesca può continuare solo se continuano ad esistere delle cicale, in Europa o altrove, che vivono al di sopra dei loro mezzi. Non si può essere tutti virtuosi allo stesso tempo; un problema non da poco, per un modello economico che si intende generalizzare.

Il secondo problema invece è di natura politico-economica ed è il più serio. Puntando su di un modello di crescita trainata dalle esportazioni l’Europa rinuncerebbe ad essere padrona del proprio destino. La Germania sembra intrappolata in una sorta di “sindrome del piccolo paese”, richiamata anche da Martin Wolf sul Financial Times, accontentandosi di proporre ai propri partner europei di salire sulle spalle oggi dell’America, domani della Cina, e chissà di chi altro dopodomani. L’incapacità di provvedere autonomamente al proprio benessere avrebbe consequenze politiche e strategiche evidenti. La rinuncia a sedersi al tavolo dei grandi avrebbe un costo politico incalcolbabile, le cui avvisaglie si sono viste già nella crisi siriana e in quella ucraina.

![Da sinistra: il commissario per l'Economia, Valdis Dombrovskis, il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, e il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, al termine della riunione dell'Eurogruppo [Bruxelles, 10 marzo 2025]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/03/eurogruppo-250310-350x250.png)

![[foto: imagoeconomica, rielaborazione Eunews]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/03/eurobond-difesa-veto-germania-350x250.png)

![Da sinistra: il commissario per l'Economia, Valdis Dombrovskis, il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, e il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, al termine della riunione dell'Eurogruppo [Bruxelles, 10 marzo 2025]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/03/eurogruppo-250310-120x86.png)