di Bill Mitchell

La settimana scorsa, il capo economista della Bundesbank, Jens Ulbrich, ha rilasciato una straordinaria intervista alla rivista Der Spiegel. In un articolo in inglese di commento all’intervista viene detto che “questo segna una svolta radicale nell’approccio tradizionalmente inflessibile della Bundesbank alla questione della stabilità dei prezzi” e che gli economisti avrebbero “lodato questo decisione come un ‘un importante passo avanti’”. Io non ne sarei così sicuro. Storicamente, la banca centrale tedesca è nota per la sua incuranza del destino dei lavoratori della Germania e del resto d’Europa. L’imposizione della sua “cultura” monetaria sulle élite politiche dell’eurozona è una delle ragioni principali per cui oggi l’Europa vive un serio problema di deflazione. Ma sono pronto a scommettere che il sostegno della Bundesbank a una politica di incremento salariale in Germania non durerà. Al minimo rialzo del tasso di inflazione, la banca scatenerà il panico. Il lupo perde il pelo…

Più volte nella sua storia la Bundesbank ha sacrificato la crescita economica e accettato la disoccupazione di massa in nome della bassa inflazione. Negli anni settanta e ottanta, la banca ha costantemente soppresso la crescita interna e dimostrato una totale incuranza per le sorti degli altri paesi europei, mantenendo il marco cronicamente sottovalutato per sostenere le esportazioni tedesche, a scapito dei vicini. Questo contribuì a far lievitare il deficit estero di paesi come l’Italia, la Francia e il Regno Unito, esponendo le loro monete a continui attacchi speculativi.

Rifiutandosi di contribuire alla stabilizzazione dei tassi di cambio all’interno del sistema di cambi fissi pre-euro, la Bundesbank costrinse i suoi vicino a perseguire una politica di svalutazioni continue e ad accettare significativi livelli di disoccupazione.

Il “miracolo” tedesco

Con l’introduzione dell’euro, la Germania perse ovviamente la capacità di manipolare il tasso di cambio a proprio vantaggio. A quel punto, l’unica strada che rimaneva al paese per rimanere competitivo era ridurre i relativi costi di produzione e tassi di inflazione. La risposta tedesca all’euro, in sostanza, fu di dichiarare guerra ai propri lavoratori, anticipando quella politica di “svalutazione interna” che oggi va tanto di moda in Europa – e ponendo le basi della crisi dell’eurozona. Il pilastro di questa politica furono le famigerate “riforme Hartz”, che prendono il nome da Peter Hartz, un dirigente chiave della Volkswagen al tempo, introdotte dal governo rosso-verde di Gerard Schröder tra il 2003 e il 2004. Le riforme [che Matteo Renzi considera un modello a cui dovrebbe ispirarsi anche il nostro paese, N.d.R.] trasformarono profondamente il mercato del lavoro tedesco, riducendo significativamente i sussidi di disoccupazione e le norme sulla tutela dei lavoratori e precarizzando il lavoro per mezzo dell’introduzione dei cosiddetti “mini-job” e “midi-job”. L’effetto fu una drastica caduta nel numero di persone impiegate stabilmente.

Secondo la mitologia neoliberista, grazie a questi cambiamenti la Germania conobbe un “jobwunder” o miracolo occupazionale. Ma un’analisi del rapido aumento del tasso di occupazione generato dalla riforma rivela una realtà meno rosea. Il seguente grafico mostra l’evoluzione dei mini-jobs dal 2003 in poi; come si può vedere, nel settembre del 2013 questi erano 7.4 milioni e impiegavano il 17.4% della forza lavoro tra i 15 e i 64 anni. L’esplosione di mini-jobs provocata dalla riforma ha costretto una fetta crescente (e sempre più consistente) dei lavoratori tedeschi a lavorare in condizioni precarie e in cambio di salari bassissimi, privandoli dei benefici generati dalla crescita del reddito nazionale o dell’opportunità di acquisire diritti pensionistici.

Dal 2003, il divario retributivo in Germania è aumentato significativamente e vari studi hanno dimostrato che la transizione dai mini-jobs a forme di occupazione più stabile è una chimera per molti lavoratori.

La grande redistribuzione della ricchezza: dal lavoro ai profitti

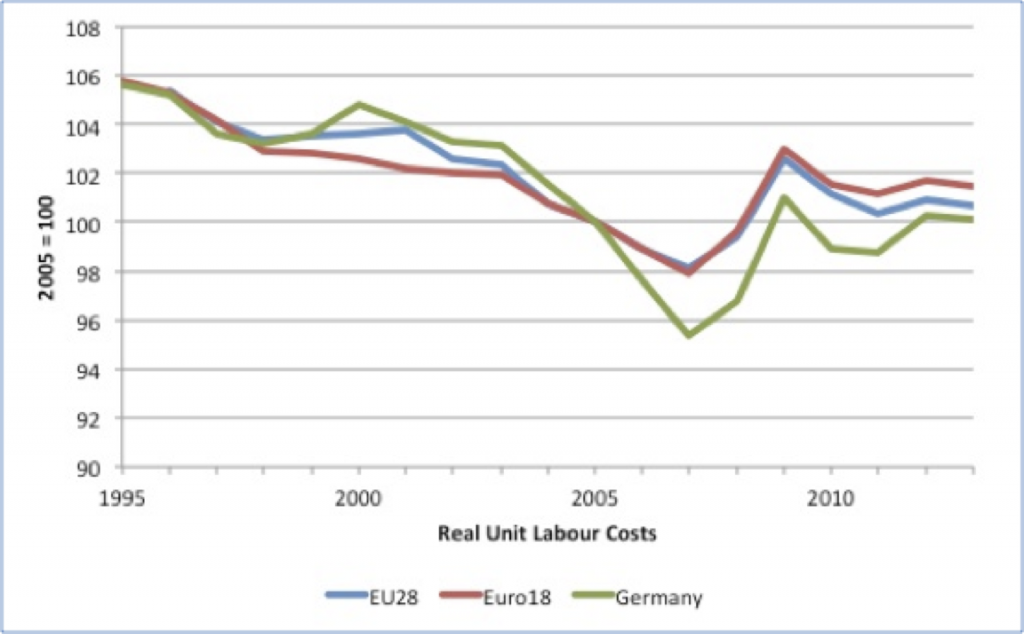

In generale, i salari reali tedeschi non hanno tenuto il passo con la crescita della produttività, e questo ha generato un’enorme redistribuzione della ricchezza nazionale dal lavoro ai profitti. Il seguente grafico mostra il costo reale del lavoro per unità di prodotto, che rappresenta il rapporto tra salari reali e produttività del lavoro; se esso cala, vuol dire che la produttività cresce più rapidamente dei salari reali, a beneficio dei profitti. In questo senso è equivalente alla quota salari sul Pil.

Come si può vedere, fino ai primi anni 2000, il rapporto tra salari reali e produttività in Germania ha seguito più o meno la stessa traiettoria (lievemente decrescente) degli altri paesi avanzati, per poi divergere nel 2005 (quando sono entrate in vigore le riforme Hartz). Questo progressivo “scollamento” tra salari reali e produttività in realtà va avanti dagli anni ottanta, da quando il neoliberismo ha cominciato a intensificare la sua battaglia per bloccare la crescita dei salari, determinando un enorme trasferimento di ricchezza dal lavoro al profitto.

Storicamente, garantire una crescita dei salari in linea con la crescita della produttività è stata una maniera per permettere ai lavoratori di acquistare i beni che vengono prodotti. Se la produttività aumenta a scapito dei salari, inevitabilmente l’economia ne risente, soprattutto se questo avviene nello stesso momento in cui i governi riducono la spesa pubblica (come ora). Come riciclare la quota crescente dei profitti se il potere d’acquisto dei lavoratori si riduce di pari passo? La risposta neoliberista a questo “dilemma capitalistico” fu di compensare la stagnazione dei salari con un drammatico aumento dei livelli di indebitamento privato, sostenendo artificialmente il potere d’acquisto dei lavoratori per mezzo del debito.

La Germania adottò una versione particolare di questa “soluzione”, utilizzando i profitti generati dal suo surplus commerciale per finanziare non il consumo interno – che invece fu fortemente compresso, per il semplice motivo che un suo aumento avrebbe danneggiato il surplus tedesco – ma quello dei suoi partner commerciali europei, in un certo senso “autofinanziandosi” il suo cosiddetto miracolo economico. In un modello radicalmente mercantilista come quello tedesco solo l’aumento degli export può garantire la crescita (che comunque è stata piuttosto misera).

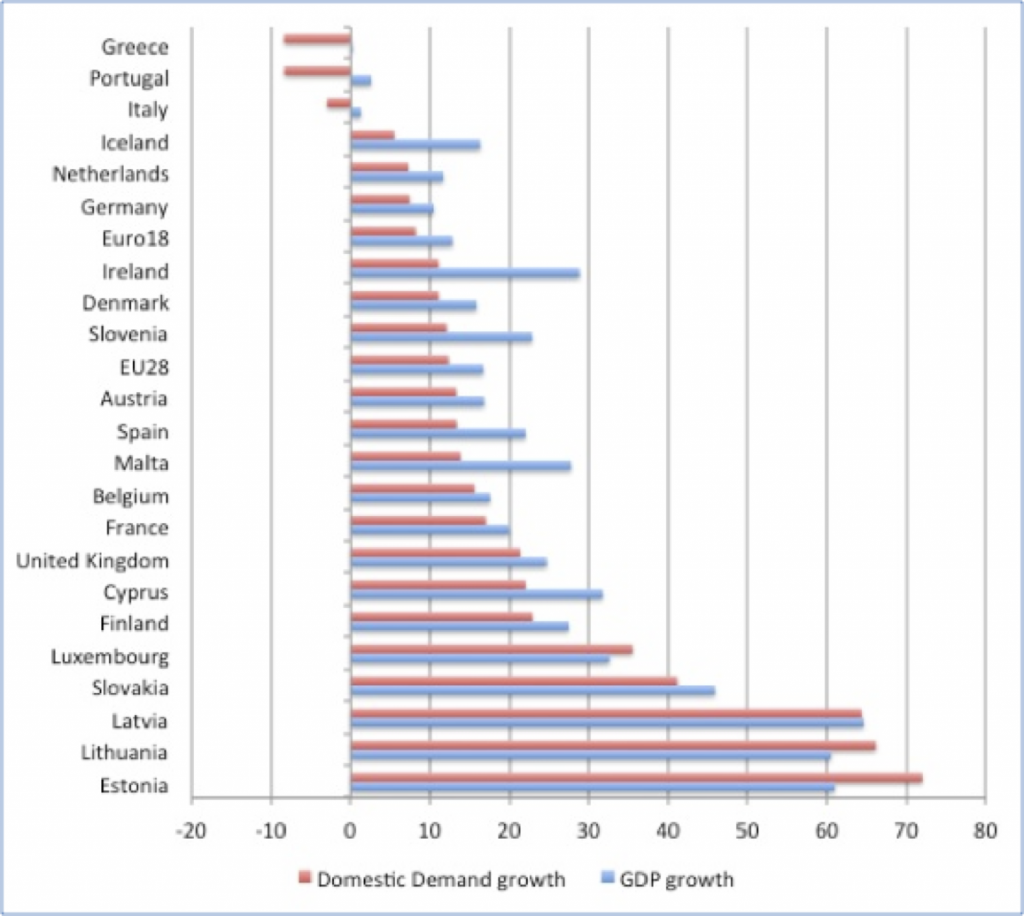

Il seguente grafico mostra la crescita del Pil reale e la crescita della domanda interna tra il 2000 e il 2013 in una serie di paesi europei. Come si può notare, la Germania ha avuto un tasso di crescita tra i più bassi di tutti in questo periodo, mentre il paese riciclava in giro per l’Europa i profitti derivanti dal suo enorme surplus commerciale, alimentando bolle speculative e ponendo le basi della crisi dell’eurozona.

Oggi la Germania comincia ad essere preoccupata. Di recente, la Bundesbank ha pronosticato un significativo rallentamento della crescita economica in Germania. Questo spiega il sostegno del governo all’introduzione di un salario minimo di 8.50 euro l’ora, a partire dal primo gennaio 2015 (che però non coprirà tutti i settori). Anche i sindacati tedeschi stanno cominciando a ottenere qualche piccola vittoria, dopo un lungo periodo di stagnazione dei salari. Quest’anno più di mezzo milione di lavoratori del settore chimico tedesco ha ricevuto un aumento in busta paga del 3.7%, ben superiore al tasso d’inflazione. È ovvio che la Bundesbank si è finalmente resa conto del fatto che per continuare a crescere la Germania ha bisogno di un minimo di domanda interna, vista la crescente difficoltà degli altri paesi ad assorbire le esportazioni tedesche.

Molti commentatori hanno descritto la decisione della Bundesbank come una sorta di rivoluzione copernicana da parte della banca centrale più veementemente anti-inflazionistica del mondo. Ma la verità è che la Bundesbank si rende conto anche dei rischi rappresentati dalla deflazione in termini di stabilità finanziaria e solvibilità del settore privato. Avere a cuore più di ogni altra cosa la stabilità dei prezzi non vuol dire essere pronti ad accettare dei tassi di inflazione negativi.

Ma questo non vuole dire che stiamo assistendo a un rovesciamento nella politica della Bundesbank. Più semplicemente, la banca centrale tedesca si rende conto di non poter comprimere la domanda interna per sempre, e in questo momento le previsioni economiche giustificano qualche piccola concessione sul fronte dei salari. Che sia chiaro, però: come si è affrettato a dire il capo economista della Bce, Peter Praet, questo vale solo per quei paesi “in cui l’inflazione è bassa e il mercato del lavoro è in buone condizioni”; gli altri devono continuare sulla strada dell’austerità.

![Stretta di mano tra Donald Tusk, primo ministro polacco, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Causa polmonite la tedesca ha cancellato anche la visita in Polonia [foto: Lukasz Kobus / European Union, 2023 / EC - Audiovisual Service]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/01/Tusk_von_der_Leyen_2023-350x250.jpg)

![Stretta di mano tra Donald Tusk, primo ministro polacco, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Causa polmonite la tedesca ha cancellato anche la visita in Polonia [foto: Lukasz Kobus / European Union, 2023 / EC - Audiovisual Service]](https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2025/01/Tusk_von_der_Leyen_2023-120x86.jpg)